本文内容来自于网络,若与实际情况不相符或存在侵权行为,请联系删除。本文仅在今日头条首发,请勿搬运。

航空发动机,宛如国足的挑战,一直是我国工业的短板。尽管国产大飞机C919在设计各个方面展现出中国的雄心壮志,但其动力源却仍来自通用电气公司的LEAP-1C适配版本。这引发了一个疑问:我国何时能够自主研发出航空发动机?究其原因,技术问题或许只是表象。通用电气公司近期与中国展开密切合作,他们坦言,中国之所以未能自主制造航空发动机并非技术无法突破,而是一系列复杂的产业链和技术体系的困扰。

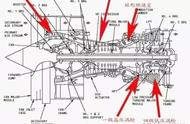

对于国产航空发动机的未来,展望角度成为关键。短时间内难有突破,这并非意味着漫长的等待就能够换来成功。航空发动机的制造牵扯到多个领域,从叶片到燃烧室,从中控室到传动系统,技术壁垒重重。尤其是叶片领域,需要大量的工程师投入,这是一项严峻的挑战。

但长时间的努力也不一定能够确保成功。航空发动机与汽车变速箱一样,并非时间和人力的简单堆砌就能够完成的任务。其中的技术壁垒,对于一般人而言难以掌握。然而,这并不意味着国产航空发动机没有前途可言。如何看待这个问题,取决于采用何种视角。

"传承蜕变"成为一种可能的路径。通过一则寓言故事,可以看出技术的传承是如何推动国家经济发展的。类似于火车技术的传承,一旦我国能够学到航空发动机的核心技术,借助庞大的市场规模和完善的工业体系,我们有望将这项技术发扬光大,创造新的辉煌。这种"传承蜕变"的模式在航空发动机领域同样适用。