2022年一开年,崂山就释放了一个好消息——

2021年一般公共预算收入实现了200个“小目标”,达200.2亿元,增长23.7%。

这是崂山区一般公共预算收入首次突破200亿。

或许,很多人对200亿所代表的含义没什么概念,其实可以做一个比较简单的对比。山东地级市城市德州2020年的一般公共预算收入为208.55亿。

德州人口561万,面积10356平方公里,2020年GDP为3080亿元。而崂山人口50万,陆地面积395.8平方公里,2020年GDP为886亿元。

德州属于山东不发达地区,这样比较可能不是很恰当。但如此对比,崂山发展质量之高,政府钱袋子之鼓,一眼便知。

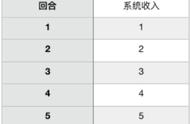

1

崂山之富,放在青岛也是首屈一指。

从总量上看,崂山区的一般公共预算收入仅次于西海岸新区。去年1-11月份,西海岸新区的数据为268亿,崂山则是183亿。

要知道,在青岛各区市中,崂山的经济体量仅排在全市第七,名列西海岸新区、即墨、市南、胶州、城阳、市北之后。

市北GDP高出崂山80亿左右,但一般公共预算收入却比崂山低七八十亿。

崂山一般公共预算收入高,高的合理,这一点很重要。

数据显示,2021年区级税收收入168.9亿元,增长32.9%,税收占财政收入比重达到84.4%。

一个地方经济健康度以及营商环境等,税收占比是个相当靠谱的参考指标。

一般公共预算收入包括税收、行政性收费收入、罚没收入以及国有企业上缴利润等。税收占比高,则意味着行政性收费、罚没收入等较少,后者可以直接体现社会负担的轻重,因为税收项目是法定、透明的。

崂山的税收占财政收入比重超出全市10.1个百分点;超出全省9.2个百分点。

南方大多数发达城市,税收占一般公共预算收入的比重大多超过80%,以2020年为例,杭州为94.52%、温州为84.73%、南京为85.22%,北方则鲜有城市超过80%。

这也是理解南北差距的另一个视角。

2

作为青岛最趁钱的区,崂山的钱来自哪里?

这个问题明摆着,比较好回答。

崂山拥有两大产生高税收的支柱产业,一是金融业,一是新一代信息技术产业,两者共同的特点是占地少、利润高。

在去年7月的创投风投大会上,崂山区长曾透露,崂山区已经集聚106家金融机构和类金融机构,大型法人金融机构20家,占到全市的80%。截至目前,崂山区已经有上市企业13家,股票16支,储备拟上市企业80家,境内外股票数量、融资额、上市企业、市值均居全市首位,资本市场的崂山板块正在强势崛起。

金融业是崂山不折不扣的税收“奶牛”,贡献了全区三分之一的税收,仅光大理财税收就超过10亿。

这些是其他区市,甚至是不少地级市难以企及的。而崂山之所以有那么多“亿元写字楼”,也就不难理解了。

崂山金融业的强势,恰好说明用好国家政策的重要性。正是由于2014年青岛市财富管理金融综合改革试验区获批,才让崂山区拥有了一块金字招牌的“试验田”,获取了别人没有的政策红利。

当然,由于这块招牌,原本在其他区市的金融机构纷纷迁往崂山,结果造成了区市间的不平衡。尤其是市南,金融业大幅下滑。

如果说崂山金融业发展起来,政策因素是一大原因。那么新一代信息技术产业的崛起,则体现了近年来崂山的超前眼光。

抛去海尔不谈,崂山这两年在虚拟现实、微电子领域均有很亮眼的表现。截至目前,区内战略性新兴产业企业达1000余家,高新技术产业产值占规上工业总产值比重位列全市第一。

崂山已逐渐成为青岛乃至山东的研发机构聚集地。海信研发中心、歌尔全球研发中心已经投用,目前正在建设的则有中科曙光全球研发总部、山东能源研究院等,均为一流研发机构。

这些机构的落地,不仅为青岛聚拢高端人才,更是崂山未来的潜力所在。

3

崂山在经济上的突飞猛进,其他方面的短板会逐渐凸显出来。

产业方面,崂山聚集的资本机构依然不少,若想进一步奠定在国内的地位,崂山需要成长出一批头部的机构,尤其是创投风投领域。

国资领域,体制机制方面的改革能否催生类似深创投的企业,也比较值得关注。通过创投风投,发挥资本的辐射力,崂山在整个半岛的金融地位才会越做越实。

此外,而作为“有钱人”的崂山,应该花大力气补齐城市更新方面的短板,让城市品质与经济质量更加匹配。

前段时间,青岛公布了12个“十四五”时期城市更新和低效片区再开发重点项目,其中崂山占据两个,分别是株洲路两侧区域和张村河两岸区域

两大区域与崂山前海区域形成强烈对比,而且多年来改造进展不大,最终被定性为“低效片区”。与前海某些区域一平方米贡献4万元的税收相比,高悬的“断头”高架桥、成片的违建,特别惹眼。

谁都知道,旧村改造是不容易啃的硬骨头,或许在青岛提升城市品质、崂山经济强势的背景下,崂山需要再努努力了。

钱不能乱花,但有钱可以办成很多事。

本文来源:青小岛