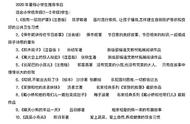

王西瑶在马铃薯地里

胥棲梧 封面新闻见习记者 赵奕 受访者供图

卸下身上配饰,全身风力消毒,换上干净的鞋套。这是独属于实验室的仪式感,也是土豆专家团队师生习以为常的工作节奏。

面前这些安静沉睡在实验室内的土豆苗,数月之后会摇身一变成为餐桌上的酸辣土豆丝。它们中有的刚刚从组织液里探出头,有的已经长得高挑纤细,还有的长成了迷你小巧的“原原种”,种类繁多,形态多样。

“这是四川农业大学土豆研究实验室,一个浸润着几代土豆人心血的科研小屋。”土豆教授王西瑶说。

而远在500多公里外的大凉山布拖县,还有另一个让王西瑶放心不下的地方——布拖马铃薯科技小院。

2018年,王西瑶带领自己的研究生们,在四川省布拖县布江蜀丰农业科技示范园园区成立了布拖马铃薯科技小院。在这里,他们进行马铃薯的品种培育和技术推广,同时完成科学研究报告和产业发展调研。4年来,他们不断助力当地脱贫攻坚,实现当地居民增产增收,在大凉山的土地上奏响了乡村振兴的曲调。

盛夏七月,封面新闻记者专访四川农业大学马铃薯种薯繁育专家王西瑶教授,听她讲述科技小院扎根布拖书写关于“中国粮”的故事。

王西瑶在农户家调研马铃薯贮藏情况

“再不保护它可能就消失了”

“非常不好意思,我需要拿个东西,晚了几分钟。”伴随着温柔而焦急的声音,一名身着白色针织T恤和牛仔半裙,头发花白但精心打理的女士走了进来。

她就是被业界尊称为“土豆王”的王西瑶。从头到尾透露出的优雅,让人很难将她与下地干活的马铃薯育种专家联系在一起。

建立科技小院于她来说,更像是一场朝布拖县的双向奔赴。2018年,正在布拖开展四川省“科技扶贫万里行”项目的王西瑶,工作上遇到了很多难以突破的问题,处于科技推广瓶颈期。中国农村专业技术协会(简称中国农技协)秘书长李晓林教授此时给她打电话,提出了承担“四川布拖马铃薯科技小院”首席专家并派驻研究生的邀请。

“我想都没想就答应了,再怎么也只有合力才能解决这些问题。”于是,一个满含专业、鲜活、激情与活力的科技小院在布拖生根发芽。

从一开始建立科技小院,王西瑶就立足于挖掘本土特有马铃薯品种。“我们要保证粮食安全,就不能够仅仅依靠引进的土豆品种。引进品种越种越多,一些地方品种就逐渐消失了。”实际上,这些地方品种的适应性很强,特别是口感很好,只是因为退化了,种植面积少了。

“再不保护的话它就可能消失了。”

抱着这样的信念,王西瑶团队开始用技术手段逆转马铃薯品种的天然劣势。她解释道:“马铃薯种薯属于营养器官,和小麦、水稻种子生殖器官不同的是,它自我保护的防病毒机制较弱。”因此,它连续种很多年以后,就会被多种病毒感染,导致产量、品质越来越差,就会退化。

似乎是怕专业术语太晦涩,她缓慢而形象地讲述着整个过程:“马铃薯感染病毒时,并非所有地方都会‘遭殃’。它最顶端的分生组织细胞团是干净的,我们就用生物技术把那块细胞团提取出来,然后用克隆的方式进行繁殖,这样就会产生很多不带病毒,且和母体植株基因一样的脱毒种苗及种薯。”

布拖马铃薯科技小院将脱毒复壮的种薯再交到种植者的手中,恢复高产优质的马铃薯,又会在新一轮生长中,谱写布拖县的传奇。