原因比较复杂,一部分是i5本身的问题,一部分是工业园区规划问题,导致5D智造谷的开工率非常低,资金不能回笼。

于是沈机的负债就更多了,在数次的挣扎后,沈机资金链彻底断了,再无回天乏力,2019年,沈机正式开始*。

事后很多人说关锡友和沈机太过冒进,多次并购加上研发投入,让沈机的资金遇到了问题,但我是并不这么看,沈机真正失败是在于我们整体工业的基础不够,在于资金不够,而不在于关锡友的冒进。

这并不是随便说说。

数控机床是一个极度分散的行业,有些企业擅长数控系统,有些企业擅长传动系统,而有些企业擅长刀具和配件,一台顶尖的机床几乎极集齐了许多发达国家高精尖技术,是制造业的核心技术。

这样的技术不是一个企业或者一个国家短时间内能突围的,需要整个行业几十年如一日的突围和奋战,用沈烈初的话说:制造业突破的核心技术有三基,也就是:基础零部件,基础工艺,基础材料。

当时中国很少有企业敢于去触碰这些,他们宁愿购买也不愿意尝试突围。

失败并不可耻,可耻的是连失败的勇气都没有,关锡友却主动做了,在战略上没有错,只不过他没有成功而已。

在我看来沈机失败有三点:第一点是外企竞争,他们通过开放管制等手段,逼迫中国企业做出错误的战术。

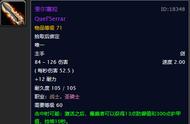

第二点是:不重视三基,有了i5数控系统,但是没有注重材料、零部件质量以及系统的迭代升级等等,盲目量产导致i5口碑下滑。

最后一点:是资金链的断裂:

很多人说关锡友急于求成,这是实话,但是也有一定原因,那就是缺钱。

沈机一家企业单独承担了国外数十家企业需要的技术研发资金,然而还得不到客户的认可,让他们失去了定力,没有打破i5。

如果当时有足够多的客户,有足够多的资金支持,i5能否成为一个顶尖的机床还不敢说,但是沈机一定不会盲目采用租赁的方式进行推广,一步错步步错,就更不会有后来的巨额债务了。

i5的客观评价应该是,它不是一个失败的尝试,毕竟打破国外垄断,让他们不敢随意禁运,而且给我们下次机床突围提供了经验。

但是它也没有关锡友说的那么好,想要打破国外垄断,还需要整个国家工业的集体努力。

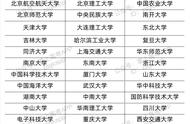

如今多年的突围,我们的机床在全产业链有了非常不错的班底,除了沈机外,诞生了华东重机、秦川机床等优秀的机床企业。

上游企业也有华中数控、科德数控、雷赛智能等等,而我们的下游企业就更多了,航空航天、汽车钢铁等领域的中国企业蓬勃发展。

只要我们企业能生产出足够优秀的产品,再也不用担心没人用了。

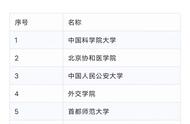

而资金方面,中国也成立多个专门的扶持机床的通道,甚至特别创建了2只工业母机ETF,帮助企业融资。