“植物人”,医学上称为慢性意识障碍患者,指大脑已经失去意识,但尚存活的人。患者往往因颅脑外伤、脑卒中、缺血缺氧性脑病等陷入昏迷,继而进入传统意义上的“植物人”状态。

据相关研究者,中国每年新增的植物人约有10万人,存量在30~50万人。流行病学统计数据显示,植物人平均生存时间不到3年,存活10年以上的很罕见。大多数患者都将维持植物状态直至死亡,极少数患者能够苏醒并恢复部分或全部功能。

钛媒体《在线》119期,我们采访了一位植物人的母亲,她独自照顾植物人女儿近11年,经历了种种艰辛和“歧视”后,她们在一家植物人托养机构长住了下来。从母女俩的遭遇,我们可以一瞥植物人家庭的困境和社会力量对帮助这一群体回归社会的可能性探索。

(微纪录:我和我的植物人女儿)

眼睛睁开了,但成了植物人

30岁的潘姝霏面颊红润、皮肤细腻,她躺在轮椅上,睡着的时候双眼紧闭——如果不是她鼻子上插的鼻饲管、脖子上的气切口和被子里弯曲的手腕和脚踝,很难把她和植物人联系在一起。

潘云妹需要24小时看护女儿潘姝霏:一天6次鼻饲注射流食,每隔1个半小时一次翻身拍背、按摩手脚,不定时吸痰、换尿垫。

照顾植物人女儿近11年,潘云妹养成了不脱外衣睡觉的习惯。晚上她很少连续睡着超过2小时,她的床和女儿的床并排靠在一起,只要听到女儿喉咙里发出低沉的呜咽声,她就要马上起身吸痰,直到女儿再次平静下来。

她坚持每天将女儿从床上抱到轮椅上,因为这样有利于排痰,也有助于女儿呼吸系统功能的恢复。女儿身高1.73米,体重110多斤,潘云妹个子比较瘦小,已经58岁的她越来越感到“抱不动”女儿了。

2022年2月12日,潘云妹和潘姝霏在北京延生托养中心宿舍内

2011年6月23日的雨夜,正在读高二的潘姝霏没有按时回家。学校的班车每晚10点15分到站,到站后潘姝霏只要穿过一条十几米宽的马路就能到家。

但那晚,直到10点40分,潘云妹仍没等到女儿回家。她从阳台看到楼下马路上聚集了很多人,还有警车、救护车,潘云妹内心忽然有一种不好的预感,等她跑下楼,救护车已经走了。

有人说,看到一辆轿车飞快地撞上马路沿,然后又很快倒车开走,被撞的是一个穿着白上衣红裤子校服的短发女孩,人已经被救护车运走。

潘云妹发现马路上有一把伞,她认出来是潘姝霏的。“完了,那是我的姝霏”,潘云妹大喊,随后警察把她送到了医院。

车祸导致潘姝霏多处肋骨骨折、弥漫性颅内出血,潘云妹到医院20分钟就签了病危通知。因为脑干损伤太大,医生看了片子之后都劝潘云妹放弃:“这样活着有什么意义呢?”

女儿的父亲从老家坐火车赶来,也劝她“别白花钱”,留下3500元便再也没出现过。

潘云妹没想过放弃,她带着女儿从三河的医院转到北京,经过抢救,女儿的命保住了,但一直昏迷不醒,车祸让她右边头颅缺掉了一大块。

过了几天,潘姝霏睁开了眼,但成了没有意识的“植物人”。

“植物状态”持续了近两年。2013年,潘云妹发现女儿的眼睛开始有了焦点,她尝试用手指在女儿眼前移动,发现女儿的视线会跟着手指动,潘云妹认为女儿已经进入了“微意识状态”。

“植物人”最常见的状态有两种:持续性植物状态(PVS)和微意识状态(MCS)。微意识状态下,患者能听懂外界的信息并且做出简单回应,比如眨眼和握手。对“植物人”来说,从“持续性植物状态”到“微意识状态”,是康复的第一步。

“虽然只是眼球能动,但是你能感觉到她有情绪了,变化很大”,志愿者杨连炯告诉钛媒体影像《在线》,当时他也感觉到潘姝霏在往好的方向发展。过去11年,他一直在帮助潘云妹母女。

2014年,潘姝霏开始有吞咽反应,潘云妹给她摘掉了鼻饲管,让她锻炼用嘴吃饭。

2017年,潘姝霏可以发出声音,可以用“吼”的方式叫“妈妈”,也会用简单的肢体语言表达情绪,“热的时候会用手把被子掀开”。

一切似乎都在缓慢地变好,直到2021年9月8日,潘姝菲“因为一口痰卡在喉咙”,陷入昏迷,第二次进ICU抢救。从ICU出来,她重新*气切、鼻饲管,原本已经恢复的部分语言、肢体功能也全部丧失,“又回到了原点”。

从前,潘云妹厌恶女儿身上插满管子,但那次以后她也开始接受现实,“拔管了命就没了”。

潘云妹在给女儿吸痰

为了医药费,曾上街乞讨

一块尿垫,剪掉用过的部分,拼起来可以用两次;针管、注射器用热水泡过之后可以多用一个星期。这样零零总总,每个月能给潘云妹省下几十块钱。

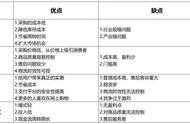

精打细算的背后是高昂的医疗费用:“植物人”在维持生命的阶段,保守治疗和护理每年花费在10~20万元左右;ICU的费用平均每天上万,2021年9月潘姝霏第二次进ICU,两周时间就花了二十多万。

到底花了多少钱,潘云妹自己也记不清了,“肯定上百万了”。因为肇事者逃逸,医院的账单只能压在潘云妹一个人身上。

11年前,为了抢救女儿,她把三河的房子卖了,后来女儿转入北京的康复医院,为了省钱,潘云妹每天睡在轮椅上,紧靠着女儿的病床。“一块钱四个刀切馒头,沾上酱,这样吃了好几个月”,很快,卖房和借来的钱也快花光了。后来康复医院催缴,潘云妹只能带着女儿出院。

在没有落脚地、没有亲戚的北京,她一度靠在街上乞讨筹集治疗费。乞讨的时候,她遇到了中国人民大学的几个大学生志愿者,也有媒体关注到母女俩的遭遇,在志愿者、媒体和朋友的帮助下,潘云妹和女儿才有了暂时落脚的地方。

潘云妹的手机里还保留着志愿者为潘姝霏庆祝生日的聊天记录

从女儿出事起,潘云妹就在三河通过各种方式搜寻肇事者,在志愿者的帮助下,她注册了微博“孩子醒来”,在网络平台上寻求线索,但收获甚微。

“三河、大厂、香河,紧邻北京,被并称为“北三县”,由于通勤方便,加上房价较低,很多北漂会在这几个地方安家。

车祸发生在三河贤人街洵河湾小区门口,这条路上非常繁华,街边就是各种店面。

“这条路上有二十多个摄像头,他们说没有一个看得清”,潘云妹告诉钛媒体影像《在线》,“到现在就知道是一辆白色或者银灰色的小轿车,京牌”。

2013年,为了寻找肇事者,潘云妹推着女儿参与了一档名叫《大王小王》的节目录制。节目播出后,母女俩的遭遇引起了很多观众的同情,潘云妹收到了来自社会各界的善款,但肇事者依然没有消息。那之后,她把全部精力都放在了照顾女儿上。

2021年潘姝菲第二次进ICU抢救,志愿者帮助潘云妹在网络平台上发起筹款,解了医疗费的燃眉之急。但她认为“消耗爱心”不是长久之计,“唯一的办法就是找到那个肇事者”。

“一脚油门把我们毁得干干净净”

1964年,潘云妹出生在江苏常州。1983年,潘云妹19岁,她独自来到北京,白天打工挣钱,晚上到夜校上学,学管理,学英语、德语。

90年代初,她进入了北京外交人员服务局,先后在美国、加拿大、德国大使馆工作了16年,负责后勤管理工作。

1992年,28岁的潘云妹生下了女儿。同年,她在北京市区往东73公里的三河,花5万元购买了一套三室一厅的房子,“在北京周边安了家”。女儿3岁的时候,潘云妹和丈夫离婚,因为“他们家想要男孩”。离婚后,潘云妹将女儿带在身边,租住在北京。

“虽然我们是单亲家庭,但姝霏从来不觉得自己和别人有什么不同。”潘云妹告诉钛媒体《在线》,因为工作性质,潘云妹经常需要与外国人打交道,翻开潘姝霏小时候的相册,有很多和外国孩子合影的照片,“她从小就喜欢德语、法语,也交了很多外国朋友”。

“她在同学中是拔尖的,2000多人,她能排到28名”,潘云妹说,学业之外,女儿也比周围同龄人有过更多体验,“ 100多块钱一桶的德芙巧克力,只有她吃过,她的同学都没有吃过。”

潘姝霏9岁时转回三河上学,潘云妹开始了北京三河两地跑的生活:周一到周五,她在北京工作,晚上寄宿在朋友家;大使馆每周五下午3点下班,潘云妹坐直达公交回三河,5点就能到家。为了减轻潘云妹的负担,孩子的外婆也在三河帮着照顾孩子。