2010年8月,酒驾正式入刑,而代驾,作为规避风险的一种职业,也在这个背景下孕育生长。

作为代驾师傅,他们驾驶过豪车,见过醉酒后的疯狂,生意场背后的辛酸,还有疫情之下打工人的困顿与无奈——他们像是一台摄像机,如实地记录着深夜下的深圳。

生活的另一个切面在密闭的空间里铺展开来,真实、复杂,也同样有趣。

在纷繁迷乱的故事里,对照自己的生活,师傅们也得到自己的体验和感悟。

“兰博基尼还没比亚迪好开”

在深圳午夜行驶四年,老陈算是什么豪车都见过了,玛莎拉蒂、兰博基尼、宾利,再加个600多万的劳斯莱斯库里南——大部分人这一生难以驾驶到的车型,老陈可以短暂地享受20分钟。

开得多了,他甚至还能评头论足一番,“劳斯莱斯坐垫厚实,屁股贼舒服,内饰也有格调,兰博基尼跟它比差远了。”

但车终归不是自己的,代驾才是主业,而从这点来讲,豪车带给老陈的更多是麻烦。

最担心的就是剐蹭,尤其是倒车停车的时候,最容易发生,一道轻微的印子,维修费用可能都要好几万。

尽管公司有第三方保险,但只要出了事,老陈觉得下一秒,对方就要跑过来爆粗口。

他记得第一次开玛莎拉蒂,手心都是汗,非常紧张,十几年的老司机,脑子一下短路,“怎么挂挡来着?”

有时候,乘客也和自己的车一样,带着一点豪横。一次凌晨4点多,老陈接到一个在蛇口的订单,一看相貌,他就知道是个高中生,“眼睛看都不看你,很拽的样子。”

离家还有两公里左右,男孩嚷嚷着要老陈加速,“给我踩油门,到120,开这么慢有个屁用”,说完就要自己上手。

某些时候,开豪车的人也不一定就和大方挂钩。一个白天,老陈要送一台保时捷去4S店,但车快没油了,撑不到目的地,多绕了两公里去找加油站。

订单比原先多了十几块,“后来他就打电话投诉我,说我故意加钱。”

酒精和夜晚,也让体面的人露出一些复杂。

老陈印象中,那也是一台上百万的车,快到小区时,错过了顾客常进出的门口,后排便开始大骂,“你他妈的搞什么,会不会开车,给老子开回去”。

年过40,又是做服务行业,老陈没敢吭声,但放在年轻时的火爆脾气,“我早就脱下衣服上去给他一拳,人模狗样的。”

在代驾师傅眼里,豪车订单最麻烦的地方还在于,后备箱都在前面的引擎盖,空间小的可怜,根本放不进自己的电动车。

偶尔遇到好心的车主,会给个打车钱,但大部分情况下,需要自己打车或者坐地铁回来,“至少要二三十分钟吧,两单的钱就没了。”

也有更惨的,老陈听说,一个师傅把电动车放在草丛边,开完保时捷回来,发现电动车被偷了,“一台车三千块啊,你想想,要命。”

豪车的订单不仅麻烦,也无法享受驾驶的乐趣——以60公里的速度平稳行驶,飚速的轰鸣声与师傅无缘,“一旦超速平台会检测到,严重会扣分”。

因为底盘低,遇到减速带,这些几百万的车,坐起来摇摇晃晃,“跟过山车一样”,最终老陈总结:

兰博基尼也没自家的比亚迪好开。

接订单就像拆盲盒

富人的生活千姿百态,自己的生活却陷在困境。

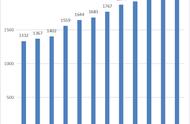

林晓军记得,代驾生意最好的时候是18年,那会只要勤快点,一个月能有一万左右的收入。

而且代驾起步价相对较高,超过11点,五公里以内,起步价60,超过一公里加价3.5,有时候接个五六单,六百多就到手了。

如今,从晚上10点忙活到凌晨4点,林晓军也只能赚个两百多,疫情后酒局越来越少,“没单接都有可能。”

和快车一样,代驾也进入了饱和的状态。深夜3点多,正是KTV里青年男女准备离场的时刻,那天老陈发现,二十多个代驾围在门口,KTV出来的人还没代驾师傅多,“很多人就是白跑了”。

就算是能接到单,所花费的时间也很长。慧子做了七个月代驾,最害怕遇到的事就是找停车位,尤其是在福田南山的老小区。

没有车库,找一个车位花上半个小时都有可能,而这类单的距离,往往只有三四公里,“一小时就赚了22块”。

而那些跨区的大单,金额大,但另一个现实的问题是,如何返程?