读

古

文

在下手写这篇文章之前,我从来没有完整地思考过应该如何学习古文这个问题。有时候和一些妈妈们聊天会提到一些零散的点,大多也是在我看到对方谈论的方法似乎不太适合自己,然后发表一些无足轻重的观点。

首先得声明,我本就是个很懒得看“文”书的人,对文诌诌慢吞吞的东西更是无感,加上我们那个学生时代有机会看到正儿八经的原书是比较不容易的,所以我的古文没有学多好,更没有学多少,也就过去课本里常见的那些古诗文。如今孩子们会背的,有一大堆是我听都未曾听过的。所以,关于我的见解,仁者见仁,智者见智,若觉不合意便无视罢~

学古文最大的问题

在上中学时,我压根没弄明白古诗文是怎么回事。举个很搞笑并且记忆深刻,如今还经常被用来教育孩子的一个例子:

我至今仍会凭着记忆把《九月九日/忆/山东兄弟》断句成《九月九日/忆山/东兄弟》。那个时候的我,是不懂九月九重阳节是什么的,因为我们当地从来这个节;也不懂山东是什么,虽然地理中学过山东省,但那也是仅仅记住了躯壳,丝毫没有灵魂,更不用提与古诗文中的山东匹配起来这件事。而老师的讲解,无疑也就是提到诸如:这首诗表达的是作者在重阳节时思念家乡之情。无数年中,我对什么是“东兄弟”耿耿于怀,却也没那个雅兴去追究。直到无数年后我第一次去山东,我脑中突然就想起这首诗,突然就知道了自己当初有多傻......

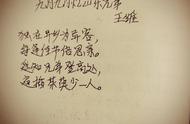

独在异乡为异客/每逢佳节倍思亲/遥知兄弟登高处/遍插茱萸少一人。

那个时候,题目虽然没看懂,但在别扭之下死记住了。如今它反而成为我记得住的为数不多的诗之首——论死记在记忆退潮后的好处。诗文内容倒是看懂了一大半,只不过“遍插茱萸少一人”这句话,始终读起来就没有太大的感觉,最多对“少一人”有点印象,感觉像是凄凉了点,毕竟“少”意味着“缺”嘛!我们没有插茱萸的习俗,也不知道茱萸是个啥,更不会觉得插茱萸少一人是什么样的心情。这就是普通人眼中的古诗文——如果没有亲身经历过,根本无法深刻理解那个情境。

这个现象,在如今孩子们学习古诗文的过程中,比比皆是。可以说95%以上的孩子会背古诗,会解释翻译古诗,但永远想不明白为什么诗人会写下这样的文字,即便回答出来了,也不过如套路一般枯燥无味。

文学作品与学术、论文等不同,后者更偏向于思维逻辑,而前者更偏向于情感逻辑。现代文学作品因为语法句式与我们相同,我们能很快融入相应情感,而古代文学作品则不然,它与我们的语言习惯有很多不同。因此,想深入理解古文,必须得习惯古人的语法句式。

学习语法句式的方法主要有两条,一是系统地学习语法,二是在大量的句子中去体会。

我想我是后者无疑。

虽然过去我不爱学习,古文也没背多少,语法更是从来没研究过,但我看起古文却障碍不算大,除了生僻字。我曾经很纳闷这其中的原因,如今细想而来,主要是因为我的方言与古文字的语法有太多相通之处。

例如:在莆田方言中,

“公鸡”称之为“鸡公”,同理有“鸡母”,定语后置式的名词一大堆;

“锅”称之为“鼎”,“筷”称之为“箸”,“房”称之为“厝”,“吃”称之为“食”,“太阳”称之为“日头”,“衣”称之为“裳”...;

“跑”意为走,“走”意为行...

这些还不是全部关键,我觉得更重要的是从小在村子里就满眼满耳都是“肯构肯堂”、“自求多福”、“浮山山高,淇水水长”、“科甲联芳“、”春华满堂“、“椿楦并茂”......

一种莫名的“审美“逻辑就这样养成了。而这种和古人比较一致的“审美”逻辑能更容易帮助理解古文的情感逻辑。

它,相当重要。

我相信这便是古文字背诵多的孩子无师自通的原理——他们或许不明白所谓语法,却通过大量的记忆熟悉了句式。其实想想,英语的学习也不外如此。

但是,让孩子通过这种大量记忆学习来达到认识某件事物的方法对于文字应用这个分支而言是有明显缺陷的。那就是它特别耗时间,并且你得保证让孩子记忆的东西比较完整地涉及语言的方方面面,更得指望孩子能从千变万化的句式中去回归最初的那点关键。一生二,二生三,三生万物。从一到万物容易,“万箭归一”这件事却是相当有难度的,需要引导或具备一定的悟性。纵观过去的大文豪大多都是有了世家的积累作为引导,鲜少有自己独悟的,至少我还没有找到。如今,这样的引导资源或许可以通过金钱而得。这也是在英文学习中,很多不具备引导条件的孩子就不适合走所谓“原版”路线的根本原因吧。

那么,语法学习就成为必须之事。但多数孩子在学习语法的时候会陷入一种反向极端——过于教条、过于刻板,无法灵活应用,在应用的时候畏首畏尾,思维缜密度撑不起庞大的语法体系。

如何让孩子做到语法学习和大量句式的品味理解良好地折中,就是我们要帮助孩子的关键。

以古文学习为例,来看看我们可以怎样做。

本周学习的古文是《氓》。即便是一名古文白痴,应该在通篇从头读到尾之后,也能记住几个要点:

1、有人一会儿哭,一会儿笑。

2、“桑之落矣”之前是比较难理解的。而从“桑之落矣”开始,文章的基调是特别明确的“哀伤”。

3、从“良媒”、“三岁为妇”、“至于暴矣”、“躬自悼矣”、“及尔偕老,老使我怨“、”信誓旦旦”这些零星的词中,至少可以提取出“夫妻”、“家暴”、“伤心”、“怨恨”、“违背誓言”这些信息。

其实到这里,通篇文章的大意已经明确了。这应该是孩子在读第一遍的时候,提问孩子应该或必须回答出的。如果回答不出来,显然有偷懒之嫌。

第二遍,看一遍所有关键字的注解。这时候,就应该有很多原本不知的具体内容浮出水面了。例如:“布”是“币”,“淇”是河,“顿丘”是“地名”,“帷裳”是“车围子”,“爽”是“差错“......

将这些关键注解代入古文,应该具备了至少80%以上的全文样貌。这时候,提问孩子逐句翻译,如果还大量答不出来,基本确定是愉懒无疑。

第三遍,总有那些给了注解还想不明白的句子,或者人家觉得无需注解,我们却想不明白的句子。例如本文最典型的是那句”靡有朝矣“。

我们知道注解”靡“是“没有”的意思,“朝”是“早晨”的意思,这里指短时间。

那么“靡有朝矣”是翻译成 没有 有 早晨/短时间,还是翻译成“没有 早晨/短时间”?似乎怎么翻译都感觉逻辑不通。——这时候,需要看看有没有更合乎文字逻辑的翻译。但不好意思,我还没有找到符合我的要求的翻译。

《氓》中的另一个典型是“不见复关,泣涕涟涟,既见复关,载笑载言”。

划线的三句只做了两个注解——”复关“,地名,是那个男子住的地方;载,动词词头(等于啥也没注解)。

那么这里如何翻译?这里假设我们已经知道“既”就是“已经”的意思,当然,不知道也无妨。

看不到“某个地方”,泪流满面,看到“某个地方”,有说有笑。

这里就不禁会质疑,”地方“显然不会动,为啥作者会一开始看不见,后来又看见了?是作者前往那个地方了吗?女寻男,不合行为逻辑——这时候就需要去四处找答案了。这是个大工程,就这问题我查了无数资料还是没能找到确切答案,对于书中的注解无法认可,也无法推翻。

此外,"载"作为动词词头,就真的没有含义吗?如果没有含义,此处将翻译成说说笑笑。那么”载歌载舞“呢?翻译成唱唱跳跳?代入试一下嘛!

常见的句子:大家载歌载舞,沉浸在欢乐的海洋里。它可以翻译成:大家唱唱跳跳,沉浸在欢乐的海洋里。

似乎没有什么不妥之处吧?那么为什么古人不写成“歌歌舞舞”、”言言笑笑“,明显重复也是古人的偏好之一。

再想象一下“载笑载言”、“载歌载舞”,会发现其实二者描述的都是一种无规律地同时或穿插式地进行的状态。所以“载”这个词真的没含义吗?个人倒不认可这个说法。我更愿意把它翻译成“一边...一边...”、“又...又...”、“带着....带着...”、“做着...还做着...”的样子。只不过,那种意境,需要脑补体会。显然,此处简单地注释为动词词头,意义过于简单了些。

类似这样的问题,分析透彻了,就会发现所有的画面感都上来了,这便是所谓的情境代入。它很耗时间,也很有难度,有时候甚至可能完全找不到可靠的答案,但它又很有乐趣,很有想象的空间。

而它,唯一的缺陷就是——耗时间!

再次感慨一下,时间才是学习中的那个硬伤啊!