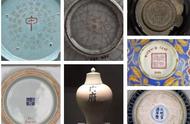

瓷器鉴定中款识的鉴定是十分重要的,根据瓷器的款识鉴定真伪,也是比较种要的环节。

目前市场中传世品和高仿绝大多数都是明、清两代的瓷器,但是明代和清代的瓷器窑都有自己的年款,而且比较有代表性的特征。

而明代至清代的款识有一种说法:“永乐款少,宣德款多,成化款肥、弘治款秀、正德款恭,嘉靖款杂。”所以说,在研究历代的款识需要注意的是笔法,尤其是横、竖、撇、捺、勾、挑、点、肩等笔划的特点,需要认真的研究和领会,才有助于鉴别真伪。

因为书法与书法之间不同,而古代官窑撰写的字体必须经过选择,需要有一定的水平和功底,所以仿写的人必然需要谨慎的临摹,生怕出现一丝的纰漏,恰巧过于的缜密,所以注定会有仓促的痕迹,笔法也自然不会生动,这种破绽需要结合实物反证验证才能看得出来。

首先,在字体方面明代多用的楷书款;而清代雍正时期楷书多于小篆,乾隆时期小篆开始多于楷体,到了嘉庆年间以后小篆成了主流,直到清朝末年又以楷体款为趋势,不过明清两代的楷书款和小篆书法上各有不同风格,可以说是多重多样。

其次,还要观察款识的颜色,例如明清瓷器的款识多数以青花为主,明代款识的青花色彩如果用放大镜看,多是沉淀下沉,清代的仿品也是这样。道光以后的仿品青花色泽涣散,而且浅淡上浮。

特别是宣德款色往往在同一器物上呈现黑、蓝、灰几种颜色,这一点都不美观,但是却极难仿制。自明正德年间到清朝末期,款识的颜色增加了很多,有红、绿、黑、蓝、紫等颜色,而且还使用了刻、雕、印、堆等方法,然而仿制品在款色与刻、雕、印、堆的方法上并未减少。

所有只有认真的区分,才能用用料以及不同的书法特点上判断出真伪和瓷质的优劣。

在用字和书写以及到字数方面有一定的规律可循。比如明代官窑有的题写正德年制,或者正德年造,而清代普遍使用“制”,截至目前还没发现使用“造”字的。