物竞天择,适者生存。

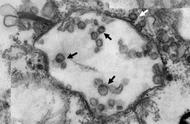

病毒是一类无完整细胞结构,必须在活细胞内寄生并复制的非细胞型微生物。

虽然病毒是否属于狭义上的“生命体”,如今并没有定论,但它只有在特定的环境中才能维持活性。

也就是说,离开宿主细胞,病毒一般也会在几个小时之内失去“生命”。

当然,如果宿主死掉,病毒也会随着宿主的尸体消散。

我们知道,病毒的延续,依靠的不是“质量”,而是“数量”。

追求数量,就需要传播给更多的宿主。

如果追求更多的传播,就需要让宿主的身体出现症状,例如

咳嗽、喷嚏、流汗、恶心、呕吐、腹泻、皮疹、皮肤损伤、出血、坏疽,甚至神经错乱等等。

这些症状,有些会对宿主的身体造成一定的损伤,如果损伤太重,就会*死宿主。

比如我们上一篇提到的鼠疫杆菌,“黑死病”。

虽然鼠疫是杆菌,不是病毒,但道理是相通的,病毒为什么要把症状弄得这么严重,以至于*死宿主呢?

如果病毒懂得控制症状,并让宿主尽可能的维持正常的生活及寿命,那么不就大大地提高了传播几率吗?

看到这有人会说,病毒又没有“理性思维”,它如何懂得控制症状,你以为你在玩“瘟疫公司”吗?

生物医学非我所长,所以本篇尽量保有对于科学的严谨。

病毒虽然没有“理性思维”,但“物竞天择,适者生存”带来的适应性,要比任何自负聪明的头脑完美得多。

如果控制症状真的可以为病毒带来更大的传播优势及生存优势,那么病毒一定能在进化中学会“适可而止”。

比如“1型疱疹病毒”,感染这种病毒后出现的症状非常微弱,甚至大多数都是无症状的,只是偶尔会引起疼痛的水泡或溃疡,通常称为:疱疹。