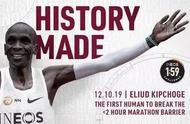

2019年的10月12日,来自肯尼亚的基普乔格以1:59:40的惊人成绩,成为人类历史上首位马拉松跑进两小时的运动员。在众人的惊呼中,我们不得不感叹人类的极限到底在哪里?从1896年第一场正式马拉松比赛至今,马拉松完赛的最快记录整整提高近一个小时。对于人类而言,马拉松到底能跑多快?

生物学家们也抱有着同样的好奇,从科学的角度来看,人类在马拉松上项目上的潜能又与什么因素相关联呢?

此前,有四位科学家概述了马拉松项目在生理学的基础模型,其中起到决定作用的三个就是:最大耗氧量(VO2最大值)、可持续强度(与乳酸阈值相关)以及身体能量的运用能力(跑步效率)。这三个主要特征则受到遗传学,身体形态,训练,药物以及跑鞋的直接影响。

由劳拉·霍腾罗特带领的三位德国研究人员认为,如果与自己周围的跑者的步幅节奏相匹配可以使自己更高效地跑步,消耗更少的能量并因此更快地完成比赛。其实,在跑马拉松的过程中,跑者总是本能地容易被周围的跑者所影响,导致与相邻的跑者保持相近的节奏。虽然这种情况的确有发生,不过现在还没有确切的研究数据能佐证。可考虑到作为研究员的劳拉·霍腾罗特本人,她几乎可以在两个半小时完成一场马拉松。所以,她跑得快,她说得都对。