问题的提出,是从一道初三的化学题开始的。原题是这样的:

孩子答的是A,因为看见我酿酒,发酵都是密封起来,不接触空气的。但是答案是C。燃烧当然不是“缓慢氧化反应”,但是A答案,酿酒算不算氧化反应?我说当然不算,但是当我们爷俩百度了一下,这个简单的问题变成了灵魂拷问:

这样,初三题目和百度的完美配合,把本不应该成为问题的“问题”变成了真的“问题”。作为学了二十几年化学、教了十几年化学、又亲手酿了几年酒的我,可以负责任地说,酿酒不算氧化反应。为什么不算?首先,酿酒是无氧过程,这是实践;其次,多年以来学过的化学知识和讲授的化学知识都可以告诉我,不能向度娘屈服。而且,这个问题引起了深层次的思考。

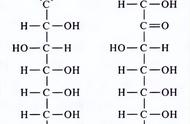

先从反应本身来进行讨论,简化起见,我们先把酿酒的过程用方程式简单写成:C6H12O6=2C2H5OH 2CO2

在有机物的转换中,一般认为H是 1价,O是-2价。葡萄糖是一种“碳水化合物”,其分子可以看成有6个碳和6分子水加和而成,所以碳是0价的。在酿酒反应中,6个碳里2个从0变 4,4个从0变-2。总的平均价态并没有变化,所以酿酒不能算氧化反应,更谈不上“缓慢氧化”。

它是一个歧化反应,即一部分化合价升高,一部分下降,不能是单独的氧化反应。有人可能会说,这里面包含了部分的氧化反应。那歧化反应到底能否看成氧化反应呢?不能。首先我们应该明确一下氧化还原反应的定义。从化学的角度上来讲,氧化反应应该是失去电子的过程,表现为化合价、或者氧化态的升高才是氧化反应。那么歧化反应呢?如果说葡萄糖发酵生成酒精和二氧化碳的过程存在一部分的氧化,也存在一部分的还原。如果说“存在一部分的氧化就认为它是氧化反应的话”,那么就需要修改氧化反应的定义。也就是说需要把氧化反应的定义修改成:对于任何一个过程,只要是存在了化合价或者氧化态的升高,那么这就是一个氧化反应。

这样的话会带来一个悖论。比如下面这个例子:

C6H12O6 2H2=2C2H5OH 2CO 2H2O

从化学方程式上,我们可以看出来,它整体是加氢,体现了还原反应的特征。也就是说氧化态的降低。但是呢,却有一部分碳被氧化成了CO。那么,这个反应到底是不是氧化反应?它应该归类于氧化反应还是还原反应呢?

定义不能互相冲突的,所以出现这个悖论的原因,就是前面“对氧化反应定义的修改”出了问题,我们不能这样修改氧化反应的定义。

这样算是讨论清楚了“酿酒算不算缓慢氧化”的问题。那问题又来了,初中化学题目的编纂,和百度出来的结果,到底谁是因谁是果?

这就是问题的关键。百度能搜出来的结果大都说“酿酒是氧化反应”。为什么会这样呢?我想这是一个先有鸡还是先有蛋的问题。不知道是从什么时候起,有老师(也许是教材、教参)认为了酿酒是氧化反应,所以教给了学生并编制了题目。到这些学生长大了去百度回答问题,那么自然就变成了“酿酒是氧化反应”。可能对于初中孩子没什么,记住就好了,但是到了高中以后怎么办?如果说歧化反应可以看成是氧化反应的话,那么一些典型的歧化反应我们到底能不能看成是氧化呢?比如说一氧化碳歧化生成碳和二氧化碳,双氧水歧化生成水和氧气,一价铜歧化生成铜和二价铜,氯气通入氢氧化钠溶液中生成氯化钠和次氯酸钠,这些我们都要看成是氧化反应吗?显然这不可能是正确的。

这就回到了一个更深层次的问题,我们如何判定一个事情的正确与否呢?从逻辑的角度上来考虑,对于一个人来讲,“正确的观点”应该是这样的,如果这样一个论点在自己的知识架构中能够自洽。也就是说你的这个观点不会和你头脑中的已有知识造成任何的冲突,那么这样的一个观点就是对“自己而言是正确的”。当然这个“观点”放在社会科学领域中不一定能够说服得了别人,但是在自然科学中,我们是有一套公认的公理、定律作为这些知识的基础性架构。

只有真正掌握了这套基础性架构的人,才能去深入学习更高深的知识,否则会在底层逻辑上产生知识的冲突。

一个很经典的问题,在夏天的时候打开电冰箱门会不会使屋内的温度降低?我想所有初中物理水平的人都很清楚地知道这个问题的答案。但是,我很清楚地记得在我小的时候,上初中的时候,在家里跟长辈辩论过这个问题。长辈认为如果是不是因为很太费电的话,就在大热天的时候把冰箱的门打开使室内降温。但是呢,作为初中的经典问题,我想现在的各位读者没有人会承认这样的观点的正确性。因为我们都知道电能变成热能是个公认的过程。然而长辈给我的理由是“电变成冷”。我发现我无力反驳,他说的电变成冷,我是无力反驳,为什么?因为我就是无力反驳呀,一直到现在我也没有办法去反驳他,因为在他的知识体系里面就没有一个“能量是什么的概念”。

我们现在应该很多人都知道“电变成冷”这种事情违反最基本的热力学定律,也违反最基本的能量守恒原则。但是对于没有这个基本知识的人,“电变成冷”的观点不会在他的知识体系里面发生不自洽。对于脑海中知识体量小的人,大抵是不会发生任何逻辑矛盾。这就是为什么很多老人会被一些稀奇古怪的知识所误导而上当受骗,脑海里的科学知识体量不足够。所以呢,没有办法用自己已有的知识去印证别人抛出来的观点的“正确性”,即是否和自己已有的知识自洽。甚至干脆头脑里面没有一个知识自洽的概念。

所以站在知识传输的角度上,对于学生而言,我们需要尽最大的可能保持他们知识结构的“正确性”。也就是说在他丰富头脑中知识的过程中,我们必须要保证这些知识不能够违反自然科学的一般规律,否则的话“电变成冷”这种思维又会荼毒一代人。这就要求我们在初等教育的过程中,应该要保持对于知识体系绝对的敬畏,而不是去弄一些似是而非的、甚至说有争议的知识点教给孩子们。而且不仅仅是中小学生们,即使大学生也仍然处于在一个知识体量不足的一个问题上。

酿醋是缓慢氧化反应没错。只要绕开这些可能会产生争议的议题,还是可以编制出不错的题目来的。